А ВЫ ЧТО ДУМАЕТЕ?

НЕ МОЁ

Источник: Красная Скифия

Обычно правые любят говорить, что в СССР не было искусства. Они ненавидят этот период… А я, напротив, считаю его высшим этапом развития российской цивилизации.

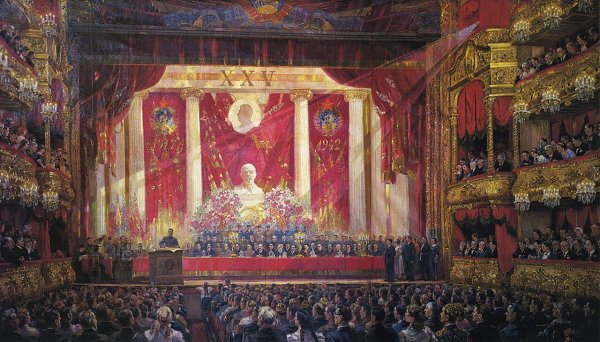

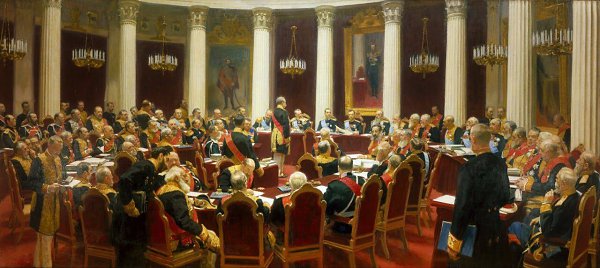

Недавно я снова пересматривал две знаковые картины – «Торжественное заседание Государственного совета 7 мая 1901 года» (написанную мастерской Ильи Репина) и «Гимн Октября» Александра Герасимова. Между ними – всего 39 лет, но как будто целая эпоха. Первая – одна из икон русских националистов, вторая – вершина соцреализма, картина, которой можно гордиться как национальным достижением.

Обе сцены проходят в классических интерьерах с колоннами, арками, люстрами. Внешне – парадная вечность. Но внутренний смысл этой «вечности» у Репина и Герасимова совершенно разный. Репин запечатлел государственный аппарат империи в её угасающей торжественности. Строгие профили сановников, золото на мундирных пуговицах, тяжёлый пурпур портьер за спинами. Здесь почти нет движения: обсуждение замкнутое, самовлюблённое, элитарное. Колонны обрамляют маленький закрытый мир, где всё уже предопределено и где власть смотрит не вперёд, а внутрь самой себя.

В противоположность этому Герасимов изображает открытый праздник новой эпохи. Большой театр украшен не портретами монархов, а красными знамёнами, символами борьбы и победы. Свет здесь – электрический, мощный, льющийся повсюду. В центре сцены – бюст Ленина, вокруг – живые люди: солдаты, рабочие, крестьянки, творцы. Здесь власть вышла из кулуаров и стала народной трибуной. Парадная архитектура подчинена новому смыслу: не служить декорацией элитной игры, а стать пространством общего торжества.

Именно это различие так задевает правых. У Репина они видят привычный, уютный для них мир привилегий. У Герасимова – мир, где место за столом принадлежит уже не по рождению, а по участию в общем деле.

Багряный цвет портьер у Репина – это глухой, затхлый мрак уходящей власти. Красный цвет знамён у Герасимова – это пульс времени, энергия обновления.

Когда правые говорят, что в СССР не было искусства, они чаще всего имеют в виду, что искусство отказалось служить их вкусу и их классовому ощущению. Они обвиняют соцреализм в «агитке», забывая, что Репин тоже писал по государственному заказу и тоже восславлял строй – просто другой.

На самом деле оба художника используют одни и те же приёмы высокого искусства: классическую симметрию, сложную работу со светом и пространством, композиционную дисциплину. Разница не в «уровне таланта», а в том, чьё величие они изображают. Репин запечатлел умирающую элиту; Герасимов – молодую, живую власть народа.

В истории русского искусства и России вообще не было «провала» между 1917 и 1991 годами. Была смена кода, смена адресата. Искусство перестало шептать с позолоченных подиумов и заговорило голосом площадей. И в этом – высшая правда русской истории.

Потому я считаю искусство СССР – не позором, а венцом российской художественной традиции. Не «вырождение», а её расширение: от дворцового шёпота к общенародному хору. От частной геральдики – к коллективной мечте. От самодовольного застолья – к живому строительству нового мира.

Правым стыдно признать: Герасимов владеет кистью не хуже Репина. И даже мощнее – потому что его живопись несёт не только форму, но и пульс. Потому что за его светом стоит не умирающий класс, а живое, растущее поколение.

И сколько бы ни пытались правые это очернить, красный свет Октября – в искусстве, в архитектуре, в песнях, в памяти народа – останется ярче, сильнее, правдивее, чем вся позолота уходящей знати.

Красный всегда виднее, чем позолота.

Источник:

войдите, используя

или форму авторизации