Фотострана » Интересные страницы » Путешествия » Питер: Инструкция по применению » Десять шедевров Русского музея

Десять шедевров Русского музея

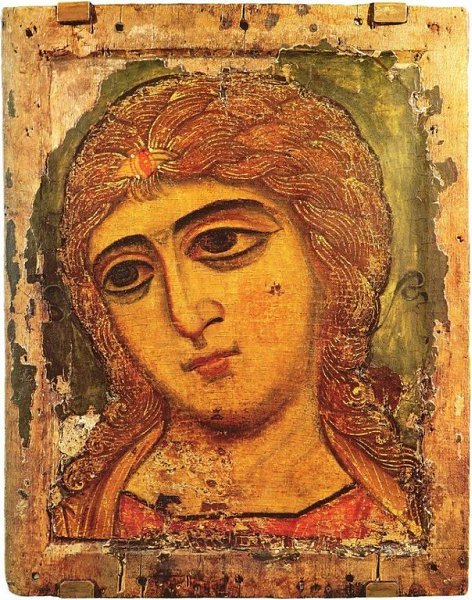

1. Ангел Златые власы

Древнейшая икона в собрании музея. Была написана предположительно в XII веке. Автор ее неизвестен, считается, что написали ее в Новгороде. Название свое получила из-за того, что каждый волос на изображении был пропитан сусальным золотом. В Русском музее появилась в 1934 году, до того кочевала из Румянцевского музея — в Исторический, оттуда — в Третьяковскую галерею.

2. «Последний день Помпеи»

Самая знаменитая картина художника Карла Брюллова, с которого, как считается, началась наша национальная школа живописи. Раскопки в Помпеях начали как раз в то время, когда Брюллов находился на учебе в Италии. Так что многие наброски он рисовал с натуры.

Как потом писал Баратынский, «стал последний день Помпеи для русской кисти первым днем». Огромное эпическое полотно, написанное Брюлловым за три года, стало символом нарождавшейся русской живописной школы. В стране художника в буквальном смысле носили на руках. А саму картину Николай Первый повесил в Академии Художеств, чтобы начинающие живописцы знали, на что ориентироваться.

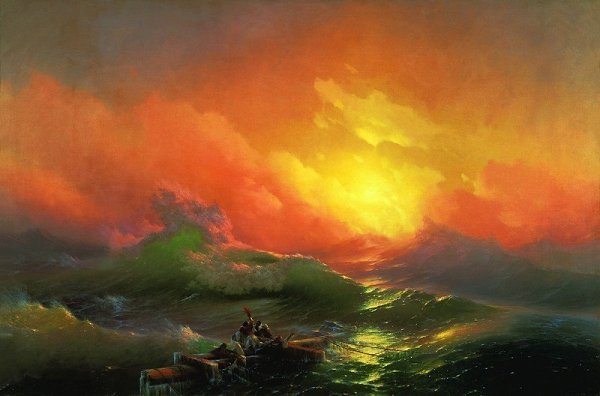

3. «Девятый вал»

Иван Айвазовский нарисовал сотни картин с морем, эта — самая знаменитая. Величественная морская стихия, буря, море и на фоне всего этого — беспомощные жертвы кораблекрушения, пытающиеся спастись на корабельной мачте.

Талант Айвазовского до сих пор знаменит во всем мире, его картины нет-нет да и появятся на международных аукционах, а знаменитый английский маринист Тернер, восхищенный нашим художником, написал в честь него хвалебное стихотворение.

4. «Витязь на распутье»

Одна из самых знаменитых картин художника Васнецова (наряду с «Аленушкой» или «Иваном-царевичем»). Своего витязя художник писал несколько раз. Сперва была видна вся надпись — он ее убрал. Поначалу рыцарь стоял лицом к зрителю — он его развернул, получилось более монументально. Кроме того, на картине была дорога — Васнецов убрал и ее, для большей безысходности.

И по сей день «Витязь» считается одной из лучших российских картин на сказочные сюжеты и каноническим образом нашей живописи второй половины XIX века наряду с полотнами Репина и Сурикова.

5. «Запорожцы пишут письмо турецкому султану»

«Вот так тебе запорожцы ответили, плюгавому. Не будешь ты даже свиней у христиан пасти. Этим кончаем, поскольку числа не знаем и календаря не имеем, месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, какой и у вас, за это поцелуй в **** нас!» — именно таково было, по легенде, окончание письма запорожских казаков турецкому султану. Текст его дошел до нас в виде списков (письменных копий) и, как считается, был написан в XVII веке, когда в очередной раз турецкий султан потребовал от казаков перестать нападать на Блистательную Порту и сдаться.

Копию нашел екатеринославский историк Новицкий, который передал ее своему коллеге Яворницкому, а тот, в свою очередь, прочитал своим знакомым, среди которых был и художник Илья Репин. Тот так заинтересовался сюжетом, что вскоре решил написать по его мотивам картину. Сам Яворницкий позировал Репину в качестве модели для писаря. Атамана Сирко художник писал с киевского генерал-губернатора Драгомирова. А толстый смеющийся казак в красном кафтане и белой папахе — это писатель Гиляровский.

Картину потом признавали исторически недостоверной (да и к самому письму было немало претензий), но в итоге ее успех на выставках (в том числе и за границей) был настолько огромный, что полотно в итоге купил сам император Александр Третий для размещения в Русском музее.

6. «Переход Суворова через Альпы»

Главное монументальное историческое полотно красноярского художника Василия Сурикова, ради которого тот ездил в Швейцарию. Самого полководца художник списал то ли с преподавателя местной гимназии, то ли с отставного казачьего офицера.

Получился госзаказ невзначай. Художник нарисовал картину к 100-летию альпийского похода Суворова в 1899 году, в итоге она так понравилась императору Николаю Второму, что тот ее приобрел для Русского музея.

7. «У дверей мечети»

Одна из ключевых картин в творчестве художника Верещагина, одна из немногих, выставленных в Русском музее (большая часть коллекции хранится в Третьяковской галерее). Художник — как всегда с немыслимой по тем временам фотографической точностью — создал настоящий сюжет, достойный лучших фоторепортеров нашего времени. Роскошные двери среднеазиатской мечети, а перед ними — бедняки, для которых этот богатый мир закрыт на веки.

Это, кстати, одна из немногих невоенных картин Верещагина: тот прославился, прежде всего, как баталист, с репортерским хладнокровием, вскрывающий ужасы войны: и в Средней Азии, и на Балканах. Погиб Верещагин тоже на войне: на броненосце «Петропавловск» в Порт-Артуре.

8. «Похищение Европы»

Удивительная стилизация античного сюжета художником эпохи модерна. Валентин Серов, вдохновленный раскопками на острове Крит (куда, по легенде, Зевс в образе быка и увез Европу), написал не просто картину, а большое декоративное панно.

В Русском музее хранится одна из шести копий картины. Большой вариант находится в Государственной Третьяковской Галерее.

9. «Смерть комиссара»

Одна из самых сильных картин, посвященных Гражданской войне. У Петрова-Водкина смерть лишена всякого пафоса, какой-либо патетики. У умирающего комиссара и держащего его солдата нет выражения боли и гнева на лице: только усталость, безразличие, отсутствие воли к дальнейшему движению, в то время как остальные бойцы бегут под звуки барабанов вперед в бой.

10. «Оборона Севастополя»

Александр Дейнека написал эту картину еще в 1942 году, буквально сразу после падения Севастополя. Ему показали снимки разрушенного города, и Дейнека решил создать большое героическое полотно о тех, кто защищал Севастополь. Получилась немного пафосная, но эмоционально очень сильная картина про отвагу и безнадежность положения тех, кто решил не сдаваться во что бы то ни стало.

войдите, используя

или форму авторизации